Gruss in die Küche

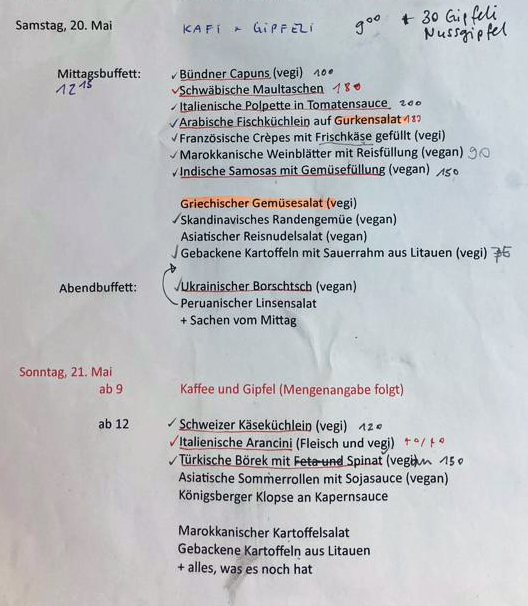

Ein weiteres kulturelles Festival-Highlight war das Buffet. Herzlichen Dank an Luzia und ihr Team, die uns kulinarisch rund um die Welt durch zwölf Länder mitnamen, von Litauischen Kartoffeln über den berühmten Badi Speck-Käsekuchen bis zu peruanischem Linsensalat. Es war sehr gut.

Wir sollten aufhören mit einem Heimatbegriff, der ausgrenzend ist

Weiterlesen

Eigentlich finde ich Heimat vorallem in Freundschaften, Kulturprodukten und zufälligen Momenten, hier trotzdem ein Text über Herkunfts-Heimat

Weiterlesen

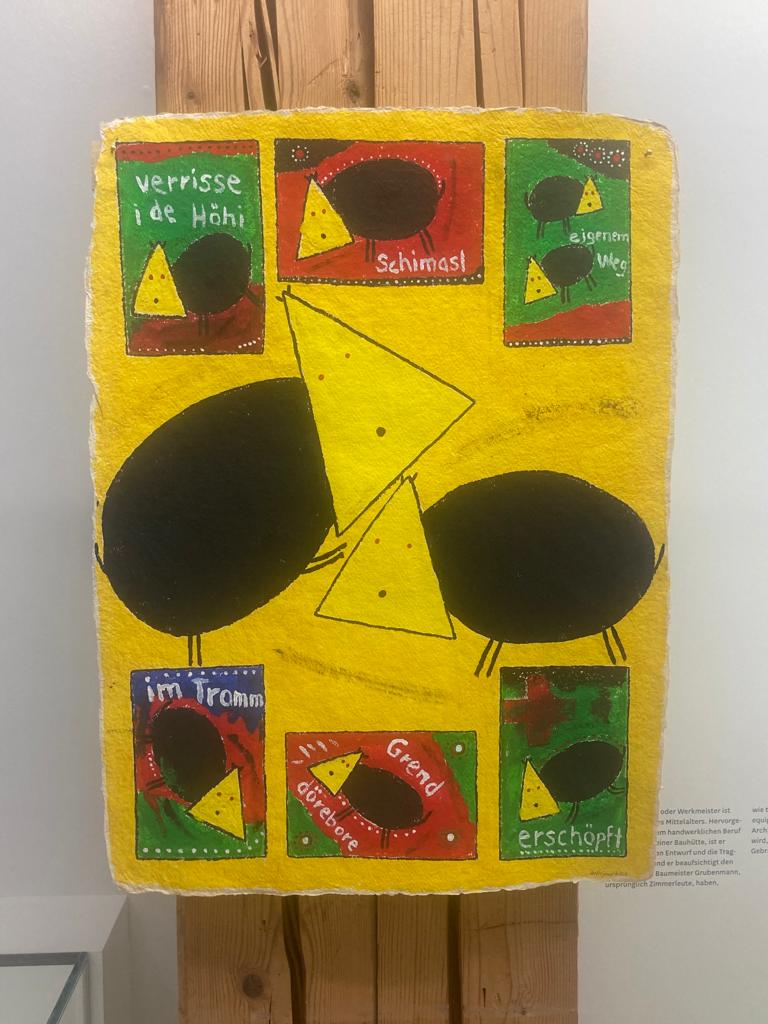

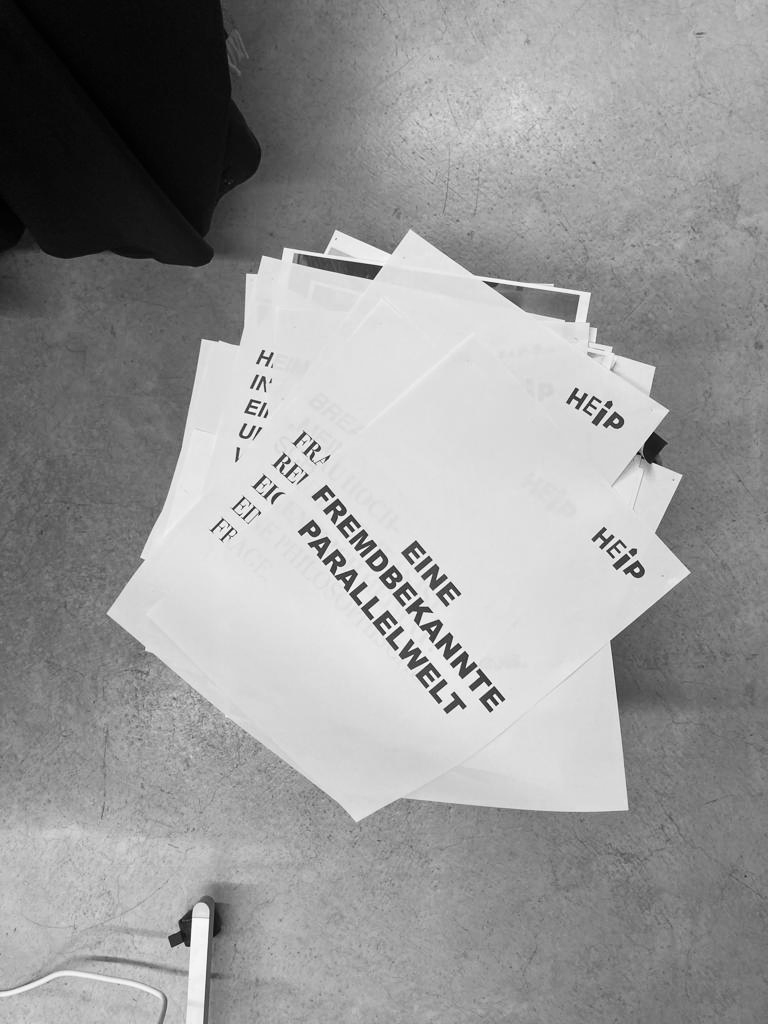

Mitteilung: Das HEIP-Logo wurde von Sophia Freydl gestaltet

Sophia ist freischaffende Illustratorin. Nach ihrer Erstausbildung als Grafikerin, hat sie an der Hochschule Luzern Illustration Fiction studiert. Sie wohnt in Wald Ar und arbeitet neben der Illustration als Verkäuferin in der Weinhandlung Sonderegger Weine in Heiden.

Fachpublikation für heimatliche Fremdwahrung

Die Heimatpost ist sowohl die Begleitschrift zur Kulturlandsgemeinde 2023, als auch ein Sammelbecken für mediale Beträge aller Art, die zur heimatlichen Begriffsforschung beitragen.